Mehr Demokratie für junge Menschen

von Dieter Halbach

Wählt "die Jugend rechts?" Ist sie der Demokratie überdrüssig? Der Text zeigt, dass junge Menschen sich überfordert, einflusslos und zugleich nicht wahrgenommen fühlen und es daher mehr und nicht weniger Demokratie braucht, zuallerst einmal in den Schulen.

Der Text erschien zuerst in: "demokratie. Magazin für Beteiligung und echte Demokratie" / Ausgabe 03.2024)

Die Holocaustüberlebende Charlotte Knobloch ist 91 Jahre alt, sie war Vorsitzende des Zentralrats der Juden und ist bis heute Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde. Sie hat ihr Leben lang gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus gekämpft. Auf die Frage nach einem AfD-Verbot sagte Knobloch in einem ZEIT-Interview: Nein, das könne leicht nach hinten losgehen. Aber was dann? Bildung, sagt Knobloch. Gerade die Jungen müssten lernen, echte Demokraten zu sein, es gebe doch so viele tolle junge Menschen im Land. Aber warum haben dann gerade die Jung- und Erstwählerinnen und -wähler im Osten die AfD gewählt? Nun, offenbar würden sie nicht erkennen, dass sie die AfD in eine dunkle Zukunft führe. Es sind Momente, in denen das Gespräch zu versiegen droht, Knobloch wirkt überwältigt. Ich kann nur noch sehr wenig ausrichten, sagt sie dann. (ZEIT 4.9.24)

Wie aber lernen junge Menschen "echte Demokraten“´ zu sein?

Die aktuelle Sinus-Jugendstudie hat das Verhältnis junger Menschen zur Demokratie untersucht. https://www.sinus-institut.de/media-center/studien/wie-ticken-jugendliche-2024

Darin heißt es: „Die 14- bis 17-Jährigen sind besorgter denn je. Die Vielzahl von Krisen und Problemen wie Kriege, Energieknappheit, Inflation oder Klimawandel, die sich mitunter überlagern und verstärken, stimmt die Jugendlichen in ihrem Allgemeinbefinden ernster und besorgter denn je.“ Das Vertrauen in die Lösungskompetenzen der Politik hat sich stark verringert. Geht es um Politik, haben junge Menschen mitunter eine „delegative Grundhaltung" und fremdeln. Viele junge Menschen trauen den politisch Verantwortlichen keine Lösungskompetenz zu. Ein 16-jähriger Befragter sagt dazu: "Politik macht nichts, um Probleme zu lösen […] ein bisschen realitätsfern manchmal, würde ich sagen." Es gibt also durchaus eine gewisse Skepsis gegenüber etablierten Parteien. Grundsätzlich verweise das Wahlverhalten junger Menschen aber keineswegs auf ein rechtsextremes Weltbild.

Ganz im Gegenteil: Die Ergebnisse legen nahe, dass Menschen zwischen 14 und 17 Jahren großen Wert auf humanistische Werte sowie Freiheit von Diskriminierung und Rassismus legen. Doch politisch engagieren wollen sich die wenigsten. „Hauptgründe für die Distanz zu politischen Themen und Beteiligungsformen sind die gefühlte Einflusslosigkeit und die als gering empfundene persönliche Kompetenz.“

Bei den 14- bis 17-Jährigen sieht die Forschung eine große Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Halt und Geborgenheit. Weltweit zeigt fast jedes vierte Kind psychische Auffälligkeiten. Man sei in „eine gefährliche Phase" eingetreten, jetzt sei womöglich „unsere letzte Chance, aktiv zu werden", heißt es in einem Report, veröffentlicht in Lancet Psychiatry. Er gleicht einem Brandbrief an alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina schlägt vor, als Schutzstrategie die Selbstregulationskompetenz bei jungen Menschen zu stärken. So könnten sie lernen besser mit psychischen und körperlichen Problemen, Zukunftsängsten und Schulschwierigkeiten, aber auch gesellschaftlichen Krisen und Kriegen umzugehen.

Die Traumatherapeutin Dami Charf erklärt: Selbstregulation ist eine der wichtigsten Grundfertigkeiten in unserem Leben. Eine gute Selbstregulation bedeutet :

- dass Emotionen uns nicht überrollen, sondern dass wir deren Stärke regulieren können.

- dass wir nicht ständig grübeln über Dinge, die schiefgelaufen sind.

- dass wir uns die Meinung von jemandem anhören können, ohne darauf gleich emotional zu reagieren oder uns angegriffen zu fühlen.

- dass wir eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen – also erst einmal Luft holen, nachdenken und spüren können.

- wählen zu können, ob wir uns wohl in unserer Haut fühlen und grundsätzlich Neugier und Freude auf und über unser Leben empfinden.

Vor einem Jahr hat das Bundesfamilienministerium dafür ein Modellprojekt gestartet und mit 10 Millionen Euro ausgestattet. 80 Mental Health Coaches sind an Schulen bundesweit im Einsatz, um die Jugendlichen zu unterstützen. Es wird von der Universität Leipzig wissenschaftlich betreut. Der Psychologe Julian Schmitz leitet die Untersuchung und berichtet: "90 Prozent aller Beteiligten wünschen sich eine Weiterführung des Programms...Diese Themen - mentale Gesundheit, Resilienz, Stressbewältigung -, das sind genau die Themen, die auch die jungen Menschen mitbringen."

Selbstregulation als bildungspolitische Leitperspektive

Die Leopoldina will dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche besser gegen psychische Krisen gewappnet sind. In ihrer Stellungnahme heißt es: „Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft und wie die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung der letzten Jahre zeigt, sind ihre Selbstregulationskompetenzen von entscheidender Bedeutung für ihr Wohlergehen und ihre Entfaltungsmöglichkeiten, insbesondere für ihre psychische und körperliche Gesundheit, Bildung und soziale Teilhabe ...Wegen der zentralen Bedeutung der Selbstregulationskompetenzen für das Wohlergehen und die Entfaltungsmöglichkeiten junger Menschen, empfiehlt diese Stellungnahme, deren Förderung zu einer weiteren Leitperspektive des deutschen Bildungssystems zu machen.“

Jörg Fegert ist Mitglied der Leopoldina und Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. Er betont, dass gerade die emotionale Selbstregulation bei Heranwachsenden sehr wichtig sei. Dadurch lernten sie, mit Scheitern umzugehen und passende Ziele für sich zu finden. Herta Flor vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim sagt: „Wer sich selbst regulieren kann, kann auch leichter selbst etwas bestimmen und auf seine Umgebung einwirken. Für Kinder und Jugendliche ist dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit besonders wichtig, da sie vielen verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt sind.“ Ulrich Trautwein, Bildungsforscher an der Uni Tübingen erklärt, dass in 95 Prozent der Schulen es wenig Bereitschaft gebe, selbstreguliertes Lernen umzusetzen. Denn dafür braucht es Veränderungen und Anpassungen, zum Beispiel auch im Unterrichtsstil der Lehrkräfte... Nicht zuletzt bräuchten auch die Fachkräfte in Kitas und Schulen, die Kinder bei der Ausbildung der schützenden Selbstregulationskräfte unterstützen könnten, entsprechende Aus- und Weiterbildung.

Die Kinder- und Jugendberichte

Auch der 16. Kinder- und Jugendbericht an die Bundesregierung „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“ vom November 2020 sieht demokratische Bildung als „Aneignungsprozess politischer Selbstbildung“, der schon in der Familie und in der Schule stattfindet. Die Expertenkommission schlägt u.a. vor, Kitas zu „Kinderstuben der Demokratie" zu machen. Auf der Webseite des Jugend- und Familienministeriums findet sich ein inspirierender Text:

„Wie Beteiligung Freude an Demokratie ermöglicht

Politische Bildung muss mit politischer Beteiligung Hand in Hand gehen. Denn nur wer wirklich beteiligt wird, kann sich für Demokratie begeistern und fühlt sich gehört und gesehen. Wissen will auch umgesetzt werden. Kinder und Jugendliche sollen ihre sozialen Räume mitgestalten und über Konflikte und Probleme mitentscheiden können.“

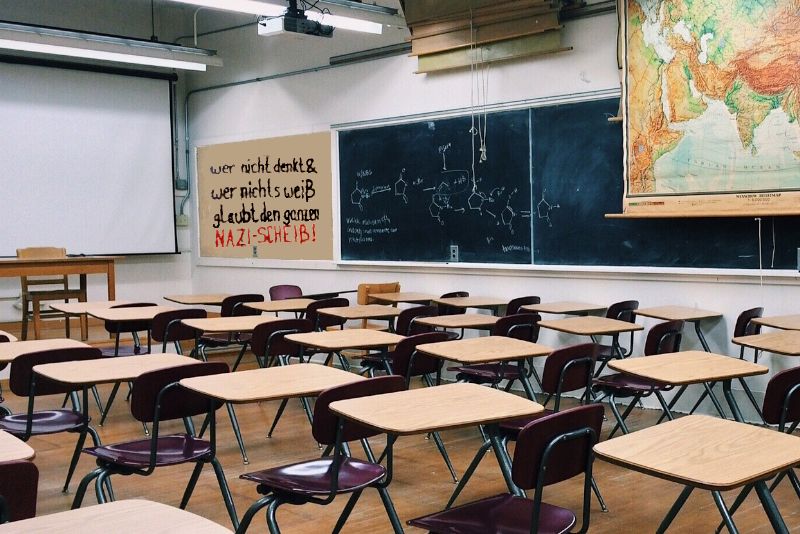

Demokratie und Schule

Die vorhandenen Studien kommen zu dem Ergebnis, dass im Unterricht partizipative Formen nur eingeschränkt vorkommen. 68 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler sind laut einer Studie „der Auffassung, den Unterricht so hinnehmen zu müssen, wie er ist, d. h., dass gut 2/3 der Schülerschaft ihren Unterricht als unbeeinflussbar ansieht.“ (Schmidt, u.a., S. 111).1

Hans Brügelmann war bis 2012 Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Siegen und arbeitet jetzt als freier Bildungsjournalist . Als Resultat aus der Auswertung zahlreicher Studien stellt Brügelmann fest: „Trotz der in der Didaktik immer wieder erhobenen Forderungen nach einer Öffnung des Unterrichts ist die Selbst- und Mitbestimmung von Inhalten und Aufgaben also bis heute die Ausnahme in der Grundschulpraxis.“ (ebd., S. 26).

In der schulpädagogischen Forschung haben sich vor allem Dr. Ralf Bohnsack (Professor a.D. FU Berlin) und Werner Helsper (Erziehungswissenschaftler, ehem. Hochschullehrer) mit der Frage beschäftigt, wie Schülerinnen und Schüler die Schule erleben. Sichtbar wird hier, dass Schulen zuweilen zu einem eher instrumentellen Verständnis von Schülerbeteiligung neigen. Aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler ergibt sich deshalb nicht selten ein ziemlich erbärmliches Bild von Beteiligungsmöglichkeiten. Helsper unterscheidet fünf dominante Wahrnehmungsmuster:

verordnete Autonomie, bei der Schülerinnen und Schüler gegen ihre eigenen Interessen zum Mitmachen bei Partizipationsangeboten gezwungen werden;

simulierte Partizipation, welche Beteiligung verspricht, aber real nicht verwirklicht;

disziplinierende Beteiligung, die die Selbstgestaltung nur zulässt, sofern sie konform zu den Erwartungen der Schule abläuft;

instrumentelle Beteiligung, die nur der Imagebildung der Schule dient;

und kontrollförmige Autonomie, bei der Schülerinnen und Schüler als Kontrolleure bzw. Gegenkräfte gegen missliebige Mitschülerinnen und Mitschüler fungieren sollen.

In eine Demokratie dieser Bauart setzen Schülerinnen und Schüler verständlicherweise keine großen Hoffnungen.

Handlungsempfehlungen

Der Bericht kommt in der Auswertung aller vorhandenen Studien zu einer Reihe interessanter Empfehlungen. Für das Unterrichtsfach politische Bildung fordert er: „Demokratiebildung ist in der gesamten Lehramtsausbildung zu stärken. Wenn politische und demokratische Bildung wirklich als Querschnittsaufgabe der Schule verstanden werden soll, darf keine angehende Lehrperson die Hochschule verlassen, ohne auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein.“

Wirklich neu und emanzipatorisch gedacht sind die Empfehlungen zur Demokratie als Lernerfahrung: „Ein solcher Prozess kann nicht dem Engagement einzelner Schulen oder Lehrkräfte überlassen werden, sondern muss integraler Bestandteil des Selbstverständnisses der Schule und aller dort tätigen Akteurinnen und Akteure sein. […] Die Schule sollte sich stärker als bisher als ein Teil des demokratischen Sozialraumes verstehen, sich dort engagieren und deutlicher als bisher geschehen nach innen und außen öffnen. Hierzu gehört es auch, verstärkt Konzepte für ein Lernen durch Engagement und Aktion (in Kooperation mit außerschulischen Partnern) in die Schule zu integrieren.“ (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/16-kinder-und-jugendbericht-162238).

Der gerade veröffentlichte 17. Kinder- und Jugendbericht macht deutlich: Die heutige junge Generation ist die diverseste, die es je gab. Allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemein ist jedoch das Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit – das ist in der aktuellen dynamischen und unsicheren Zeit besonders wichtig. Die Kernbotschaft des Berichts lautet entsprechend: Zuversicht braucht Vertrauen! Und auch in diesem Bericht bekommt die Politik schlechte Noten. Kinder und Jugendliche fühlen sich oft nicht gehört, sagt Kommissionsvorsitzende Karin Böllert von der Universität Münster: "Junge Menschen empfinden politische Entscheidungsprozesse als intransparent, als jugendfern. Hier würden sie gerne mehr Mitsprachemöglichkeiten haben, verbunden mit verbrieften Rechten auch ihre eigene Lebenssituation mitgestalten zu können." Bei der Übergabe des Berichtes am 18.09.2024 reagierte Ministerin Lisa Paus darauf: "Wenn junge Menschen nicht mitbestimmen können und wenn ihre Bedürfnisse bei Entscheidungen anscheinend kein Gewicht haben, dann verstößt das nicht nur gegen ihre Rechte, sondern erschüttert auch ihr Vertrauen in die Politik und demokratische Prozesse", so die Ministerin. Und es mache sie anfällig für populistische Versprechungen. Ihr Haus arbeite deshalb an einem Nationalen Aktionsplan,(tagesschau.de 18.09.2024) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/jugendbeteiligung/kinder-und-jugendbeteiligung-141880.

Doch diese Erkenntnisse und Debatten beeinflussen den Alltag von Jugendlichen wenig. Wie erreichen wir möglichst schnell eine wirkliche Demokratisierung der Bildungsinstitutionen?

Beispiel für erprobte Modelle

Es gibt seit langem demokratische und gut erforschte Schulmodelle. Die Laborschule Bielefeld ist eine von ihnen und existiert bereits seit 50 Jahren. Ihre Leitidee: „Leben und Lernen sollen, soweit dies möglich und sinnvoll ist, eng aufeinander bezogen sein. Der Unterricht folgt dem Prinzip, Lernen an und aus der Erfahrung (und nicht primär aus Belehrung) zu ermöglichen. Darüber hinaus versteht die Schule sich als In-die-Stadt-hinein-Schule, die die nähere und weitere Umgebung, die Natur, die Kommune, die Region als Lernmöglichkeiten in ihre Arbeit einbezieht.“

Die Schule ist staatlich finanziert, hat aber für ihre 700 Schülerinnen und Schüler 16 Lehrerstellen mehr im Vergleich zu regulären Schulen dieser Größe. Dabei ist die Laborschule keine Eliteschule: „Die Schülerschaft ist eine Art Klein-Bielefeld – penibel zusammengesetzt nach einem Schlüssel, der ungefähr der Stadtbevölkerung entspricht, vom Bildungsbürger bis zum Arbeitermilieu. Die jüngeren Kinder werden morgens aus abgelegenen Stadtteilen von eigenen Bussen abgeholt. Und dann ist da natürlich die große Autonomie, die Befreiung von staatlichen Vorgaben wie Vergleichsarbeiten und Prüfungsrichtlinien. So entsteht eine Schule, die trotz all der Experimente seit 50 Jahren an ihren pädagogischen Überzeugungen festhalten kann.“ (ZEIT, 28.08.2024).

Demokratie üben ist das Ziel: „Die Schule versteht sich zugleich als Gemeinschaft aller in ihr tätigen Personen, die einander in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren und achten. Solches Lernen geschieht durch Verantwortung und Beteiligung. In dieser „Gesellschaft im Kleinen“ lernen die Einzelnen, für übernommene Aufgaben und zunehmend auch für den eigenen Lernweg verantwortlich einzustehen.“ Ein Grundsatz der Laborschule heißt: „DIE MENSCHEN STÄRKEN, DIE SACHEN KLÄREN.“

http://laborschule-bielefeld.de/de/home

Dies ist nur ein erfolgreiches Einzelbeispiel. Es gibt weitere Hoffnungsfunken: Klassenräte und Schülerinnen-Parlamente an einigen staatlichen Schulen, Demokratie-Projekte mit engagierten einzelnen Lehrerinnen, aber auch umfassende Ansätze wie das AULA-Konzept: Ideenfindung, Diskussion und Abstimmung werden mit Hilfe von AULA in den Schulalltag integriert.

Ein persönlicher Ausblick

Ich schließe mit einem persönlichen Erlebnis, an das ich mich noch jetzt mit 71 Jahren lebhaft erinnere. Ich war 18 Jahre alt und verstand mich als engagierter junger Hippie, der die Welt verändern wollte. Im Politikunterricht wurde „Demokratie“ durchgenommen und ich zeigte meine Ablehnung durch Desinteresse. Mein Politiklehrer sagte zu mir: „Sie können die Demokratie doch nicht ablehnen, ohne sie verstanden zu haben!“ Doch sein Appell lief ins Leere. Es gab an unserer Schule keine Beteiligung, es gab kein Aufgreifen unserer Impulse, die ja durchaus vorhanden waren. Demokratie stand also für mich für die alte Welt, die alten Lehrer, für die Langeweile. Aber es war keine Ablehnung der Demokratie, es war ein Mangel an Demokratie! Sie interessierte mich einfach nicht, weil sie nichts mit meinem Leben zu tun hatte. Dieses Grundgefühl gilt es zu ändern.

Demokratie ist nicht etwas, dass uns von außen verordnet werden muss, sie ist in uns als Beziehungswesen angelegt. Wenn es frühzeitig Raum dafür gibt. Denn jeder Mensch möchte gehört werden. Wenn er nicht gehört wird, wird er stumm oder fängt an zu brüllen. Die Folgen sehen wir gerade in unserer gespalteten Gesellschaft. Demokratie gehört an jede Schule. Als ein Ort, wo Kommunikation, Körperbewusstsein, Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit erfahren werden – so könnte die unantastbare Würde jedes Menschen aus dem Grundgesetz schon früh zur gemeinsamen Praxis werden. An diesem Ort kann die Zukunft unserer Demokratie entstehen.