Gegen die neue Härte!

Für ein zugewandtes Miteinander!

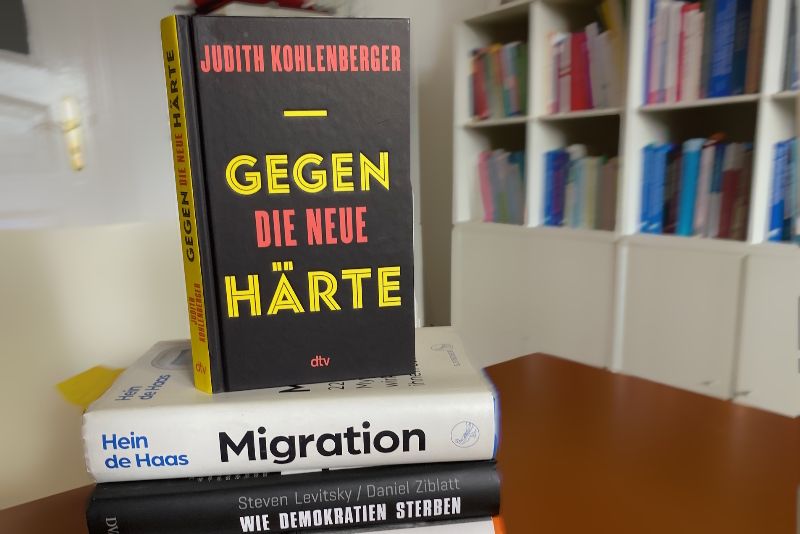

In der Ausgabe des SPIEGEL Nr. 25 vom 15. Juni 2024 wurde das soeben erschienene Buch der Wiener Kulturwissenschaftlerin und Migrationsexpertin Judith Kohlenberger besprochen. Unter dem Titel: „Gegen die neue Härte“ (dtv 2024) streitet Kohlenberger dafür „die Grenzen des Sag- und Machbaren“ nicht immer weiter nach rechts zu verschieben.

Wenige Tage nach den Ergebnissen zur Europawahl und den Kommunalwahlen am 6. Juni 2024 traf Judith Kohlenberger damit, auch für mich, einen wichtigen Ton.

Für Kommentator:innen und führende Politiker:innen fast aller Parteien scheint eine Erkenntnis aus den Wahlen klar auf der Hand zu liegen: Es müsse nun (endlich!) Schluss sein mit dieser zahmen Migrationspolitik, die Politik müsse begreifen, dass es so nicht mehr weitergehen könne: Da fordern Unions-Ministerpräsidenten und die Innenminister vieler Bundesländer Asylverfahren in Drittstaaten („Ruanda“), Kanzler Scholz will das ernsthaft prüfen, Bundesinnenministerin Faeser sieht die Sicherheitsinteressen Deutschlands vorrangig vor den Menschenrechten abzuschiebender Gefährder und Vizekanzler Habeck kann sich deren Abschiebung in ihre Herkunftsländer plötzlich vorstellen.

Gegen diese Politik der neuen Härte argumentiert Judith Kohlenberg, indem sie auf ein zentrales Paradox hinweist: Je härter das Grenzregime an den Rändern Europas, desto fremder erscheinen die Fremden uns, desto bedrohlicher. Werden wir, wenn wir mediale Zeugen:innen von dauer- und regelhaft menschenverachtendem Verhalten an den europäischen Grenzen bleiben (siehe Griechenland, wo die Küstenwache laut Zeugenberichten Flüchtlinge gleich über Bord wirft), uns noch freundlich gegenüber Geflüchteten oder Zugewanderten in unserer Nachbarschaft verhalten? Was würde aus dem gerade viel beschworenen Grundgesetz, wenn der Artikel 1, Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ de facto nur noch für Deutsche gelten würde statt für alle Menschen in unserem Land?

Dieser Gedanke lässt sich fortsetzen: Entgegen der Aufforderung aus Medien und Politik, dass – auf dem Hintergrund der Wahlerfolge der Rechtsextremen – die Antwort neue Härte lauten müsste, wären die Wahlerfolge der Rechtsextremen auf eine schon zu strenge – und schlechte - Migrationspolitik zurückzuführen: Die Härte nach außen lädt zu immer srärkerer Polarisierung und Radikalisierung ein. Würde dieser Weg fortgeführt, würde dies vor allen nur den rechtsextremen und -populistischen Parteien dienen.

Dieser Gedanke lässt sich fortsetzen: Entgegen der Aufforderung aus Medien und Politik, dass auf die Wahlerfolge der Rechtsextremen mit neuer Härte geantwortet werden müsse wären die Wahlerfolge der Rechtsextremen auf eine schon zu strenge – und schlechte - Migrationspolitik zurückzuführen: Härte nach außen lädt zu immer stärkerer Polarisierung und Radikalisierung ein. Würde dieser Weg fortgeführt, würde dies vor allem den rechtsextremen und -populistischen Parteien nützen.

Einen ähnlichen Gedanken hatten bereits Volker H. Heins und Frank Wolff in ihrem Buch „Hinter Mauern“ (Suhrkamp Verlag, Berlin 2023, 197 Seiten, 18,50 Euro) ausgeführt: Die demokratische Gesellschaft würde in dem Maße verkümmern, in dem sie sich nach außen immer weiter abgrenzt. Geschlossene Grenzen bedrohen nicht nur Leib und Leben von Migrant:innen, sondern auch – zunächst unmerklich, dann manifest – die offene Gesellschaft. Der Rechtsstaat würde immer mehr korrumpiert, Universalrechte relativiert, die Grundfreiheiten auch der Einheimischen bedroht. So wurden z.B. Flüchtlingshelfer erst geachtet, dann geächtet, dann kriminalisiert und am Ende würden sie verfolgt. Schließlich wird der soziale Zusammenhalt in den – geistig und sprichwörtlich – ummauerten Gesellschaften geschwächt, die Gesellschaften in „wir“ und „die“ gespalten.

Kohlenberger weist auf die Erkenntnis hin, dass eine größere Distanz zu Anderen vor allen Dingen dafür sorgt, dass wir sie für weniger intelligent, gar für bösartiger oder verdächtiger wahrnehmen. Umgekehrt wird jenen, die wir zur ‚eigenen Gruppe‘ zählen, mehr Verstand, Sensibilität und Intelligenz zugeschrieben. Dieses so genannte „Othering“, also das Fremdmachen des Anderen durch Zuschreibung negativer Eigenschaften bei gleichzeitiger Überhöhung der eigenen positiven Eigenschaften, führt nach und nach zu einer Dehumanisierung ‚der Anderen‘. Das „Othering“ beginnt an den militarisierten Grenzen und wirkt im Mentalen weiter. Ausbeutung und Gewalt werden damit legitimiert.

Eben weil dieses „Othering“ aber keine Natur gegebene, sondern eine menschengemachte Sache ist, ist das Fremd-Machen der Anderen auch veränderbar. Wenn wir die eigene Offenheit und Neugier ins Zentrum des individuellen und politischen Handelns stellen würden, könnten das Verbindende, die geteilten Interessen und gemeinsame Bedürfnisse sichtbar werden.

Die Schlussfolgerung würde dabei nicht lauten, Härte durch Grenzenlosigkeit zu ersetzen. Die Alternative zu Härte wäre nicht Laxheit, Weichheit, sondern Zugewandtheit: Die Grenzen wahren, aber Nähe, Resonanz und Austausch ermöglichen und zulassen. Hierzu würde gehören – und als Moderatorin und Organisationsentwicklerin kann ich dies nur ausdrücklich bekräftigen – Menschen mit ihren Emotionen miteinander in Kontakt zu bringen, diesen nachzuspüren, sie zu reflektieren, um diese gemeinsam zu ‚verstoffwechseln‘ und damit zu regulieren: in persönlichen Beziehungen und mehr noch in öffentlichen und politischen Räumen und Foren. Dafür wirbt Kohlenberger und weist eindrücklich auf die destruktive Kraft einer Politik der Härte für uns alle hin!